狂いと荒廃をロンドンにもたらした「ジン(蒸留酒)」

二つの作品は18世紀のイングランドの大都市ロンドン内にある2つの地区を舞台にしている。(地図の下部印が「ビール通り」・上部印が「ジン横丁」)

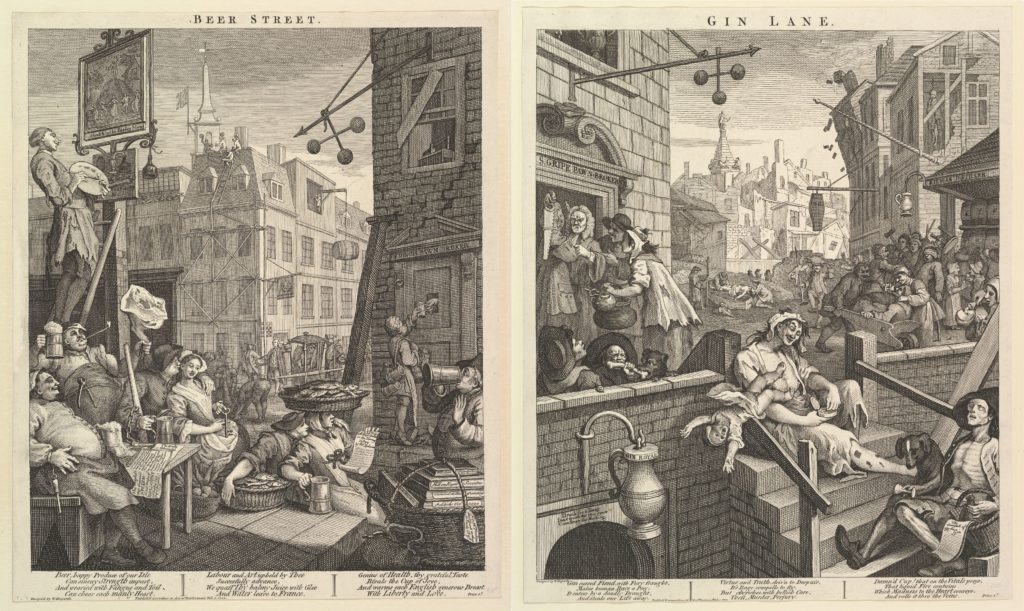

左絵「ビール通り」では何やら町民は楽しそうだ。一方、右絵「ジン横丁」は狂い・荒廃が印象に残る。

この記事では「ジン横丁」にスポットを当てる。あなたもこの背景が気にならないか?

ウイスキー誕生につながる酒税法(ジンアクト)制定

17世紀末から18世紀初頭にかけて、イングランド政府は国産の蒸留酒(ジン)の生産を奨励し、輸入酒(特にフランス産ブランデー)への課税を強化した。1644年の酒税法制定による税収入が効果的だったことがここにつながる。※三王国戦争時代の議会派により制定。資金面で王党派を圧倒→勝利へ。詳しくは別記事「三王国戦争」へ

ジンは都市部の貧困層に広がり、アルコール依存症による死亡者・家庭問題・犯罪の増加が社会的問題となった。

政府は1729年に酒税法ジンアクトを制定。その後段階的に1736・1751年と課税強化して、その社会問題解決に注力した。※ジンアクト(ジン製造・販売への課税・販売免許の取得義務化)

どれだけ深刻な社会問題だったのかを表したのが以下に示す風刺画だ。

200〜500円(現代レート)でショットグラス約8杯分買えたジン

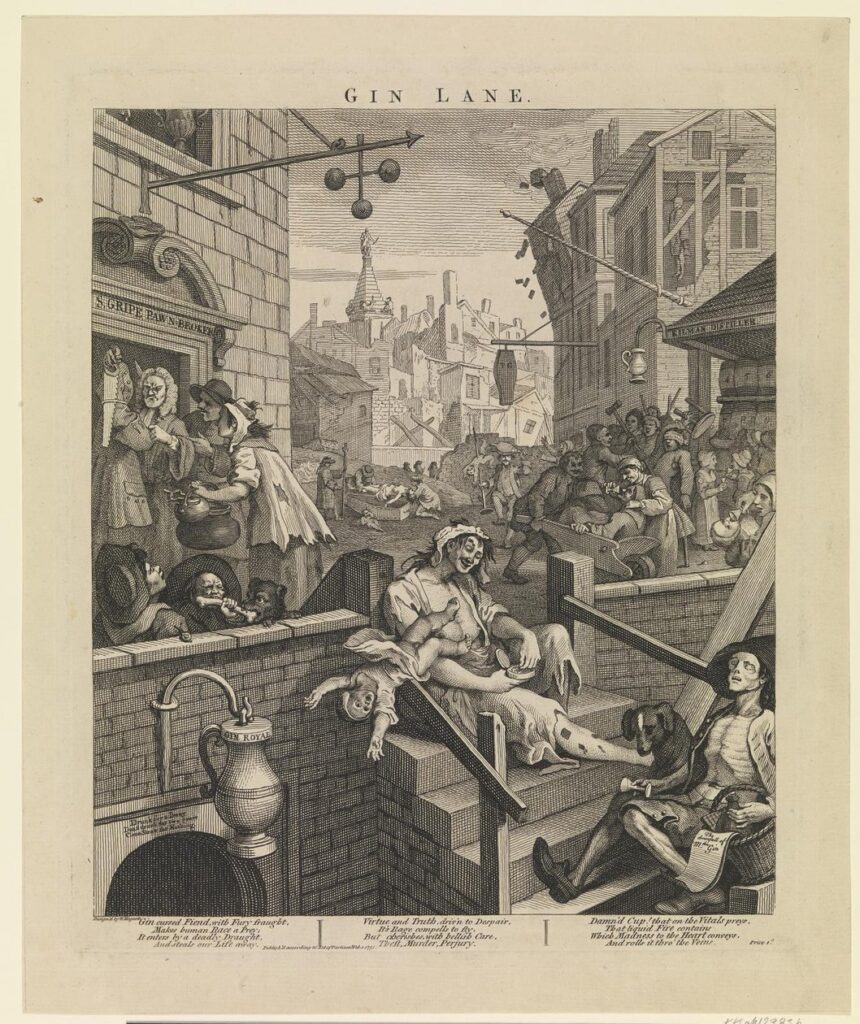

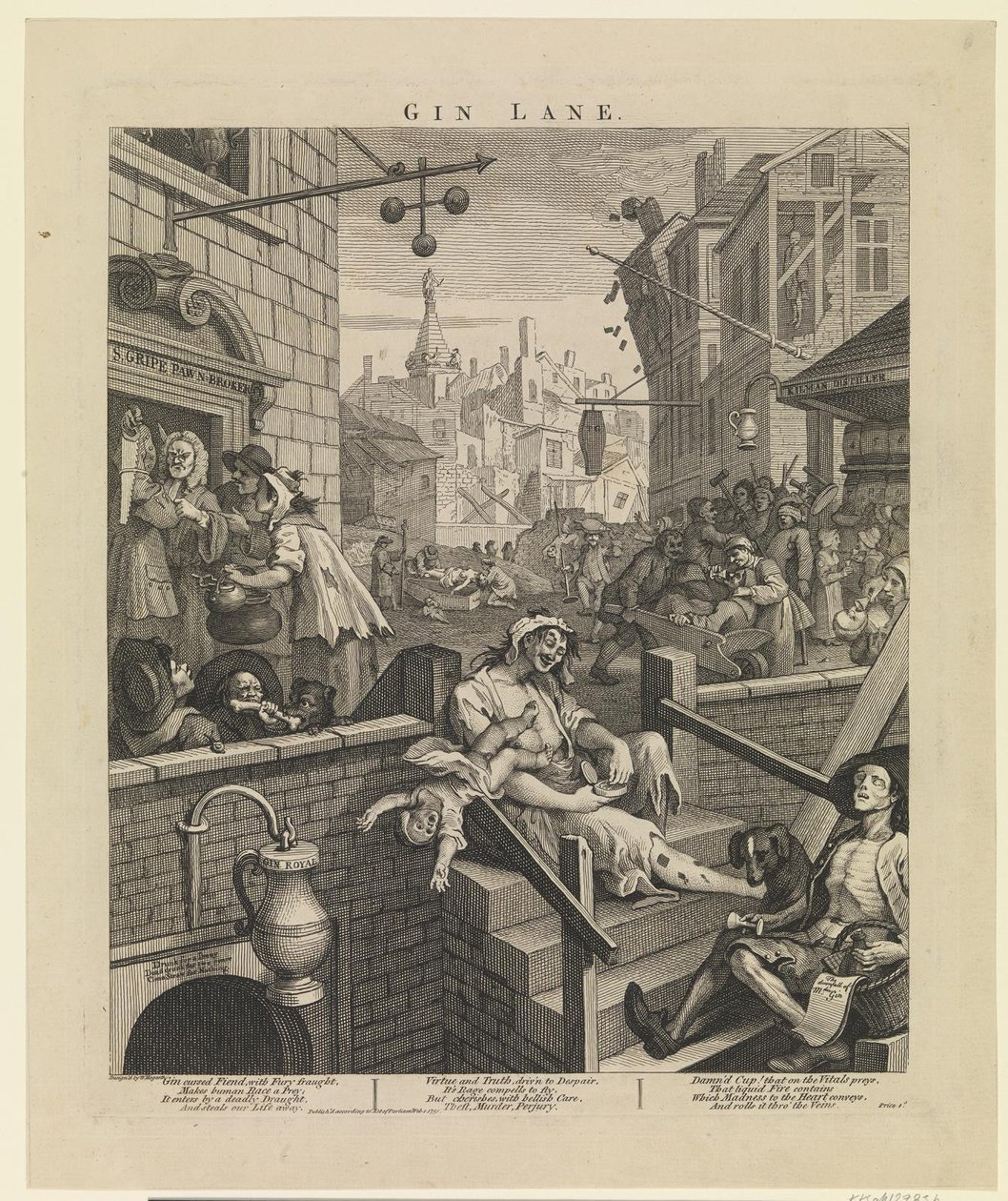

「ジン・レーン」に描かれている人々を見ていく。この風刺画は象徴として描かれているだけだが、当時の一端を知る手がかりになりそうだ。

ジンによって堕落・困窮し、飢えた貧困層の様子を風刺した作品です。舞台は、当時貧民の巣窟を言われたロンドンのスラム街セント・ジャイルズ教区。

© 2022- 東京大学経済学図書館・経済学部資料室

中央の階段には、泥酔して赤ん坊を落としてしまう母親の姿が見えます。右側には、担架に乗せられた瀕死の患者にジンを飲ませる人や、乳児にジンを飲ませる女性、ジンで乾杯をする2人の少女が描かれています。ジン樽が並ぶ店の隣では、この家の主人がジンに溺れて首つり自殺を図っています。中央の広場奥では、ジン中毒で死亡した母親が埋葬され、その傍らで母親の子が横たわっています。こうした退廃的な様子は、繁栄を謳歌する様子を描いた「ビール街」とは対照的です。

この作品からは、当時、成人の死亡者の80%が、ジン等の火酒の過飲者であったと言われるほど、アルコールによる害が深刻であったことが読み取れ、18世紀イギリスの暗部が浮き彫りとなっています。

18世紀イングランドのジンは低栄養価だがカロリー源

ジンが貧困層で拡がったのは、安かったからだ。

ウイスキーをストレートで1日に飲む適量は60mlが一般的とされている。これ以上は健康などへのリスクが高まるそうだ。(当然だが、アルコールへの免疫力は各人異なるので、あくまで目安だ)

18世紀初頭のジンはアルコール度数40〜50%。これが現在の貨幣価値200〜500円で140〜280mlを購入できるほどに、ジンは大量に販売されていた。

貧困の人々にとって、ジンは安く手に入るカロリー源だった。パンやミルクより安かったそうだ。

また、ロンドン都市部の水インフラは劣悪な状況だったため、飲み水もまともに手に入らなかった。

かつて「アクアヴィテ(命の水)」と呼ばれた蒸留酒は、安全な飲み水代わりにもなっていた。

ジンもその一端を担っていたことは確認できなかったが、容易に想像はつく。

産業革命前夜に起こっていた農民の失業と都市部への流入・貧困化

イングランドから始まった「産業革命」は人類史にとって重要な節目は承知だろう。

およそ1760年から1830年ごろにかけて大きく進行したと一般的にはみなされている。

話が逸れるが、ウイスキーが世間に広がったとされる時期と重なる。因果関係を説明した資料があれば教えてほしい。

この「産業革命」にはその前段階がある。プロト工業化(Proto-Industrialization)」 と呼ばれ、産業革命以前に広く行われた繊維製造の形態 だ。これは、工場が普及する前に都市や農村で行われていた生産システムで、特にイギリスでは毛織物・綿織物の製造 において重要な役割を果たしていた。

左の図が何の参考にもならないことくらいわかってる。

この図で示したいのは、17世紀から19世紀に至る農村部の人々の動態だ。

一生同じ土地で暮らしていた農村民の人生が大きく変わった時代になっていった。

以下に16世紀から19世紀あたりまでのイングランドにおける農村部の人口動態についての大きな流れを示した。

- 農業革命(農業技術の進歩)

- 収穫量の増加 → 人口が増える。土地を失う農民が増加。雇われ低賃金農民増加。

- 農民の副業化

- 生活維持のために家内工業(繊維生産)を行うように。先述のプロト工業化がこれにあたる。

- 産業革命前夜(工場制手工業の発展)

- 家内工業が工場生産に押され、農村の副業が成り立たなくなる。

- エンクロージャー(羊毛需要増→羊牧場地確保→地主による土地の回収)

- 土地を持たない農民が増え、農村での生活が不可能に。

- 1〜4が発展しながら複雑に絡み、少しづつグラデーションを描きながら6に向かっていく。

- 都市へ人口流入

- 交通網の発達・機械化進み都市での雇用が増加。

- 仕事を求めて都市へ移動し、工場労働者となる。

- 都市に行けばより良い人生のチャンスが掴める期待もあった。

- 社会問題の発生

- 低賃金・劣悪な環境下の都市労働者によって、アルコール消費増加(ジン法の背景)。

この流れが行き着いた先が、「ジーン・レーン」の描写する状態だった。

ジンアクト(酒税法)と密造酒増加は都市部の工業化がもたらした

17世紀末から18世紀初頭にかけて急激に人口が都市部へ流入したのを過去から遡り説明した。

一方で、都市部から説明するとよりシンプルになる。

大英帝国が築きつつあった海を越えた流通網によって、ロンドンはその一大拠点となり商業・工業都市となっていった。それが農村部の人々を都市へ集めていった。

低賃金で飲み水すらまともに手に入らない水インフラも劣悪な都市部で働く労働者たちが、パンより安く手に入るカロリー源のジンで腹を満たし、苦痛から逃れを繰り返し「ジーン・レーン」のような状態の貧民街で生活していた。

ジンアクトによって課税から逃れるために密造酒が増えていくのだが、そうまでして増えた理由はジンが商業価値を帯びていたからに他ならない。その背景を今回はご紹介した。

「命の水」は密造酒時代に入り、良くも悪くもその時代に深く入り込んでいきウイスキー隆盛へとつながる。

今回はここまで!YouTubeもやっとります!是非是非お越しください!

コメント