困難の中にこそ、チャンスがある

ウインストン・チャーチル 英元首相

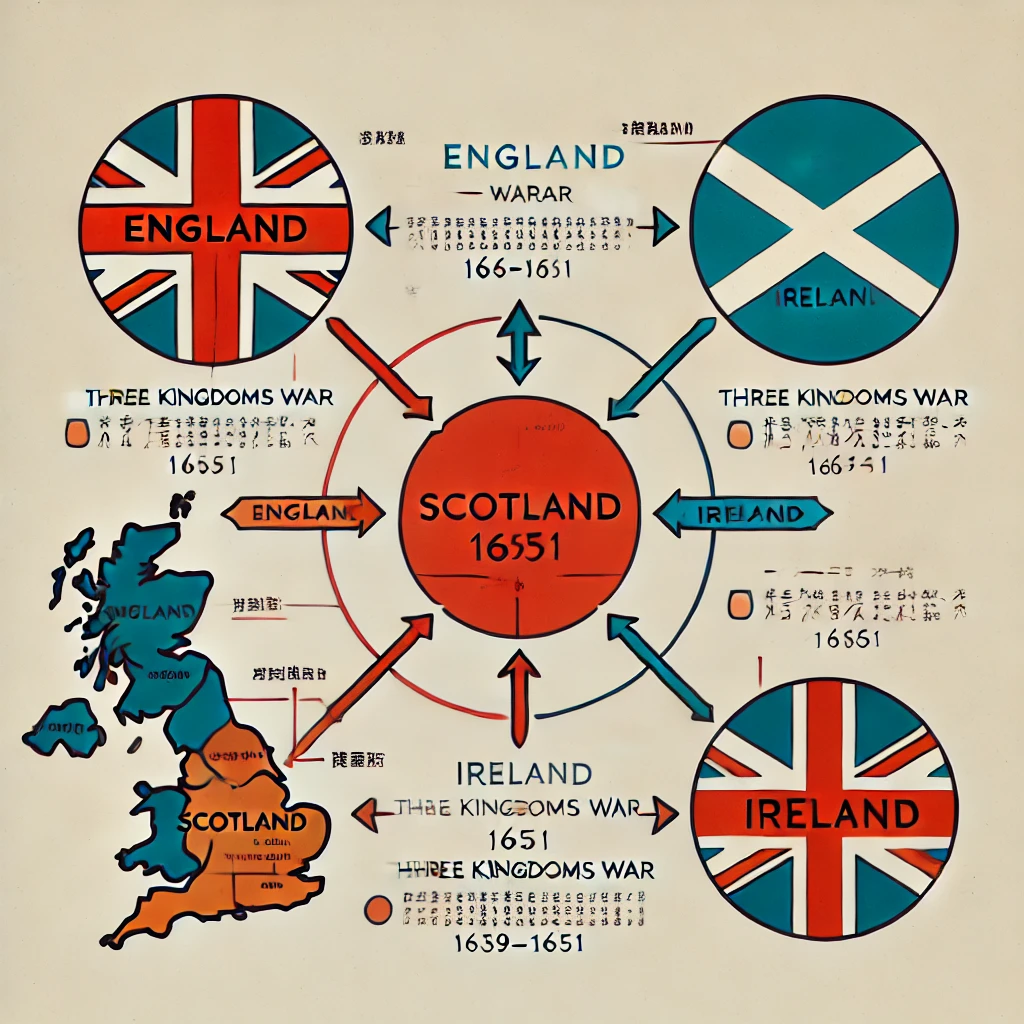

三王国戦争(又は清教徒革命)は1639年から1660年にかけて、イングランド、スコットランド、アイルランドで発生した紛争・革命の総称。

この時代の蒸留酒はイングランドにおいてはアクアヴィテ(命の水)と呼ばれ、飲酒用以外に医療用・健康用の水として認識されていた。

木樽で熟成させる概念はなく、whiskyという言葉は記録にはまだ残っていない時代。

醸造酒であるビール・エールが貴族から庶民まで広く親しまれていた時代。

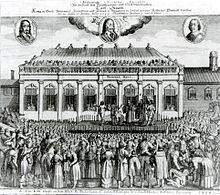

英国で裁判による判決で処刑となった唯一の国王「チャールズ一世」

三王国戦争を語るときの主要人物を一人挙げるならば、チャールズ一世をおいて他にはいない。

1625年にイングランド王国の王位に就いたチャールズ一世は、権力地盤の弱かったスコットランド、アイルランドに対し、強権と言われる政策を実行。また、イングランド議会との長い対立があった。

彼の物語の結末は公開処刑。

三王国戦争で重要な対立は、イングランド王チャールズ一世の王党派とイングランド議会の議会派の対立だった。

この対立原因は宗教・政策・政治・道徳とが複雑に絡んでおり長い長い物語になるので割愛する。

どちらがいいも悪いもないことだけは、はっきりしておこう。そういう時代だっただけだ。

戦費捻出で制定された酒税法と約100年後のウイスキー密造時代へ

1642年〜1651年にかけてイングランド内戦が起きていた。

1644年に酒税法が議会派により制定された。

チャールズ一世率いる王党派との軍事的な衝突による戦費の捻出が目的だった。

当時の課税対象はビール・エールだった。

製造・販売に対しての課税で幅広く収入源を確保した議会派は、徐々に王党派に対して優勢となる。

非常に大雑把な説明で申し訳ないが、この酒税法は従来の課税方式よりも広範囲で広く庶民にまで大きな影響を及ぼした制度で、議会派にとって安定した収益の確保につながった。この経験が後の密造ウヰスキー隆盛の引き金と呼んでも差し支えのないジン法(1729年)につながっていく。

三王国戦争時代のアイルランドでの惨劇

イングランドによるアイルランドの統治は、中世以来ノルマン人の侵攻(12世紀)を経て部分的に進んでいましたが、本格的な植民地化は16世紀に入ってからです。

ヘンリー8世(在位1509–1547)は「アイルランド王」を称し、カトリックのアイルランド貴族にイングランド王への忠誠を誓わせる政策を進めました。

しかし、アイルランドの伝統的な領主(ゲール人貴族)はこの支配に抵抗し続けました。

そして「アイルランド反乱(1641年)」・・・

イングランド議会派指導者オリバー・クロムウェルのアイルランド侵攻

アイルランドではカトリックが主流であったことが一つの要因で、同じくカトリック宗派のイングランド王チャールズ一世が率いる王党派と距離が近かった。

16世紀以降、イングランドのプロテスタント入植者らに土地を奪われていたアイルランドの貴族・農民が1641年に反乱を起こす。

1642年にイングランド王党派との同盟関係を結ぶ。

1649年にイングランド内戦の最中にチャールズ一世は処刑。王党派の弱体が進む。

同年、議会派を率いるオリバー・クロムウェルが編成した「ニューモデル軍」による「アイルランド侵攻」が始まった。

クロムウェルは、アイルランド反乱軍やロイヤリスト(王党派)を徹底的に鎮圧し、「ドロヘダの虐殺」や「ウェックスフォードの虐殺」で有名になった。

クロムウェルの遠征後、多くのアイルランド人は土地を没収され、西部の荒れ地(「コノートへ行くか、死ぬか」政策)へ追放された。

また、多くのアイルランド人がカリブ海へ奴隷として送られるなど、人口の大幅な減少が見られた。

およそアイルランド人口の15〜25%が殺害・亡命などで減少したと言われている。

三王国戦争の終結とアイルランドのひと時の休息

イングランド議会派軍はアイルランドにおける軍事的な支配を強化し、クロムウェル自身が護国卿として支配を行いましたが、彼の死後(1658年)、イングランドの政治は不安定となり、最終的に王政復古が起きます(1660年)。

チャールズ1世の息子、チャールズ2世がイングランド・スコットランド・アイルランドの王となる。

カトリック宗派のチャールズ2世ではあったが、アイルランドのカトリックに対してはそこまで寛容ではなかった。当時のイングランドではプロテスタントが大勢であったため、王位の保持とそれに伴う政治的なバランスのために致し方がなっかた情勢だった。

イングランドとアイルランドの対立はその後も続くこととなるが、イングランドの支配下であり続けたことがここでも後の酒税法によるウイスキー隆盛へとつながっていく。

三王国戦争とスコットランド

17世紀スコットランド・カヴェナンター兵のイメージ

イングランド王によるスコットランドへの宗教政策統制に対しての反発から、1639年〜1640年に主教戦争が発生。

スコットランドで起きた戦争であったことで、優位な立場だったスコットランドが2度勝利。

イングランド王政は多額の賠償金のため弱体化する。

先に触れたが、1642年にイングランド内戦が起きた。

1644年にスコットランド議会は戦費調達のために酒税法を制定する。(イングランド議会は1643年)

議会派側と同盟を結んだスコットランド軍は、1644年にイングランド北部へ進軍し、1645年の「マーストン・ムーアの戦い」で議会派と共に王党派を撃破。

1646年、チャールズ一世はスコットランドに投降するが、1647年にスコットランドは議会派にチャールズ一世を引き渡す。

1649年、チャールズ一世が処刑。

1650年に正統な継承者としての側面、宗教的・政治的伝統の尊重、そしてクロムウェルが樹立したイングランド共和国への対抗という複数の要因が絡み合い、スコットランドはチャールズ二世を王として認める道を選んだ。

1652年クロムウェル率いる共和国に制圧され、スコットランドはイングランド共和国に併合される。

1658年クロムウェル死去。

1660年チャールズ2世のイングランド王政復古によって、スコットランドは独立国として回復する。

こうして、三王国戦争は歴史としては幕を閉じる・・・。

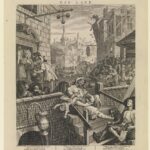

時代と共に変化した酒税法の目的。戦費目的の次は・・・

whiskyという単語が記録として残っている最古の年代は、スコットランドで見つかった1736年。

三王国戦争が終わった1660年より約76年も後になる。

しかし、1643年に制定された酒税法によって密造酒作りは密かに増えていたそうだ。

特にスコットランドは険しい山々、大きな谷に挟まれた大きな川、深い森があり、隠れて蒸留酒を作るにはもってこいの地形だった。特にハイランド地方はその極地。

聞こえてくる。ウイスキーの産声が・・・・。

完

YouTubeもやっとります!ぜひお越しください!

コメント